Отступление об оппозиции.

Владимир Мацкевич. Введение в философию: Лекция 1

Мы, совместно с сайтами Летучего университета, Методология.By и EuroBelarus.Info, начинаем публикацию цикла лекций, прочитанных беларусским философом и методологом Владимиром Мацкевичем в рамках Минского методологического семинара сезона 2008-2009 года.

Лекции публикуются в ходе подготовки печатного издания «Введение в философию».

См. также рабочие материалы всего цикла лекций

От автора

Этот цикл назывался «Введение в философию». Понятно, что это очень амбициозное начинание. Вызов, актуальность и необходимость этих лекций, прочитанных четыре года назад, уже остались в прошлом. Сейчас другая ситуация. Понятно, что такой цикл невозможно затеять и прочесть, не ориентируясь на какие-то образцы и прототипы. Образцом для меня выступали лекции с аналогичным названием некоторых философов конца XIX — начала ХХ веков, в первую очередь, русских философов, которых я читал еще в студенческие годы. Например, Георгий Челпанов, Николай Лосский, Эрнест Радлов и др.

Не все эти авторы были чистыми философами, но жанр «введения в философию» занимал особое место как в их собственной деятельности, так и в том интеллектуальном напряжении, которое создавалось ими накануне «великих потрясений». Не они создавали эти потрясения (здесь можно припомнить столыпинское высказывание «Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия», но безотносительно к России, в данном случае). Наоборот, они создавали фундамент рационального отношения к приближающимся потрясениям.

Вот это участие в создании рационального фундамента меня и вдохновляет в них.

Принять что-то за образец — не значит подражать. Мне кажется, я никому не подражаю. Хотя, и не стремлюсь к оригинальничанию.

Мне важно разобраться. И важно сделать это с вами!

Лекция 1

Иллюзия знания и право судить об ошибках

04.09.2008

Философия, знания и здравый смысл

Начну с того, что я не могу с полной уверенностью и сталью в голосе ответить на вопрос, что такое философия. Ответить так, чтобы вы могли это записать, выучить наизусть и запомнить на всю жизнь. Более того, я думаю, что никто при здравом размышлении не взялся бы сказать, что он знает философию, знает, что такое философия, и то, что он рассказывает, пишет, — это и есть философия. И, тем не менее, любой рассказ о философии, если он чего-нибудь стоит и заслуживает внимания, представляет собой некоторое философствование. Поэтому и свои доклады, или лекции, я буду строить (по крайней мере, стараться) как философствование.

Начну я с рассуждения, которое должно привести нас, меня и тех, кто меня слушает, в то пространство, где возможно философствование. Самый первый момент, который необходимо зафиксировать и отметить, — что все, что мы знаем или представляем себе про философию, представляет собой некий разговор и рассуждение. Рассуждение вслух или имитация рассуждения, записанная в тексте. И в этом смысле, философия попадает в состав очень большого числа разных других разговоров, размышлений и рассуждений. При этом философский характер разговоров и рассуждений определяется их содержанием, т.е. о чем разговаривают и о чем рассуждают. Если разговаривают о том, что знают, или о том, что известно, то это не может быть отнесено к философствованию. Если пытаются рассуждать о чем-то как о том, что знает кто-то другой, как о знаемом кем-то, то это тоже не может быть отнесено к философствованию. Разговор и рассуждение, которое может характеризоваться как философское, всегда находится на границе знания. Если мы оказываемся в ситуации, когда чего-то не знаем или у нас недостаточно знания об этом, но, тем не менее, по каким-то причинам эта тема требует нашего к себе внимания, тогда может начаться философское рассуждение, философский разговор.

Пребывание в области незнания очень важно для философского разговора. Область незнания противопоставляется не столько области знания, а «иллюзии знания». Мне это рассуждение про иллюзорность пребывания человека в знании очень важно, особенно потому, что сегодня мы имеем дело с очень низким интересом к философской беседе. Наверное, было время, когда философия занимала в жизни людей совсем не такое место, как сейчас, а гораздо большее. Тогда люди нуждались в обсуждении, и, время от времени, обсуждение выходило на общие и принципиальные темы. Когда люди нуждались в обсуждении, философия не представлялась чем-то экзотичным, редким и неважным. Ей находилось место в жизни самых разных людей: от правителей до обывателей. С течением времени пространство философии сужалось, все меньше и меньше людей нуждались в обсуждениях. Я не знаю, как в других странах или в других культурах, но сейчас в Беларуси, когда начинается философствование, то большая часть слушателей, участников разговора к этому абсолютно безразлична или даже враждебно настроена. Откуда берется эта враждебность или безразличие? Оно появляется оттого, что современные люди пребывают в «иллюзии знания». Они думают, что если они чего-то не знают, то обязательно есть где-то люди, которые это знают. Поэтому незачем философствовать, незачем рассуждать, нужно просто обратиться к знающему человеку и он расскажет, объяснит, даст ответ на вопрос. Но расскажет уже в совершенно другом жанре и типе говорения, не таком, как философское.

Как выглядит философское рассуждение или философский разговор? Философский разговор требует презумпции незнания от всех его участников, принятия установки незнания. Именно это обстоятельство выступает мотивацией к тому, чтобы начать философствовать. Мы начинаем рассуждать о том, чего не знаем. А если кто-то из присутствующих думает, что он знает или, по крайней мере, подозревает, что кто-то об этом знает, то тогда рассуждение с презумпцией незнания выглядит глупым. Только безумные люди или люди с не очень хорошо организованным умом могут говорить о том, чего не знают. Согласитесь, что большинство безумцев или умалишенных — по крайней мере, в обыденном восприятии — это люди, которые говорят о том, чего не знают. Но к этому же разряду относятся и философы. Философствование относится как раз к говорению о том, чего никто не знает. Именно незнание заставляет выходить людей в эту особую область, особую сферу деятельности и мышления, которую мы называем философией [1].

Чтобы прояснить вопрос, что является содержанием философского рассуждения, философского разговора, необходимо зафиксировать две оппозиции. С одной стороны, это оппозиция со знанием, с другой стороны, это оппозиция с тем, что обычно понимается под умом (здравым смысл, практический ум). Эти две оппозиции задают очень сложную, проблемную сферу или зону существования философии.

Философы говорят о том, чего не знают, рассуждают об этом, а нормальные люди, умные люди никогда не говорят о том, чего не знают. О том, о чем не знают, принято молчать. Соответственно, любая ситуация философствования воспринимается как ненормальная, как некое безумие. Между прочим, так было всегда. Люди, которые интересуются философией, знают и о том, что происходило с человеком, который первым стал называть себя философом, — с Сократом. Его преследовали именно за то, что он приходил, как все порядочные афиняне, на Агору — публичное место — и начинал рассуждать о том, чего не знает, и тем самым, по мнению афинских обывателей, развращал молодежь. Молодежь должна заниматься приложением ума к практической, повседневной жизни и деятельности. Нужно напрягать ум или пользоваться знанием для того, чтобы делать вино, управлять кораблями, вести торговлю или еще что-нибудь, но ни в коем случае не тратить время попусту, размышляя о том, чего никто не знает. Сократ же занимался именно этим. Даже сократический метод — майевтика — таким образом и выглядит. Сократ подходил к какому-нибудь человеку и спрашивал у него какую-нибудь простейшую вещь. Например: «Что есть красота?». Ну и человек ему отвечал: «Кто же этого не знает?». Обыденные, простейшие слова, которые употребляют люди, всегда наполнены каким-то таким само собой разумеющимся смыслом и содержанием. Когда мы употребляем общеизвестные слова, мы знаем, что за этим стоит. Там нечего размышлять, все об этом как бы должны знать. Сократ усомневал то, что говорилось по поводу этих обыденных вещей, и с этого начинался какой-то очень странный разговор. По крайней мере, разговор, связанный с длительным состоянием удивления у говорящих. Это удивление — философское удивление — и есть один из признаков философского разговора и метода философского разговора, философского рассуждения, который изобрел Сократ, — майевтики. Нельзя удивиться тому, что и так знаешь. Удивление в таком разговоре было возможно только потому, что простые и казалось бы понятные вещи вдруг становились неизвестными. Сократу нужно было вызвать у собеседника удивление, но при этом, я так думаю, что до того как вызвать это удивление у собеседника, он сам удивлялся. И это тоже выступало для него мотивом выхода на площадь, на рынок, на Агору, мотивом к началу разговора.

Но кроме странности в отношении знания такой разговор вызывает еще и вопросы практического порядка. Зачем, собственно, человек выходит и начинает говорить о том, чего не знает? Сократ тоже задумывался об этом и рассуждал следующим образом: «Этим (разговором о незнаемом) могут заниматься только досужие люди». Люди, имеющие досуг, не обремененные практическими задачами и не участвующие в том, чтобы производить зерно, стричь овец, делать амфоры, статуи или еще что-нибудь, люди, у которых нет бытовых и практических задач (практических — в плане повседневной жизни). Человек, у которого не обеспечена еда на зиму или кров, или еще какие-либо потребности, занят, ему некогда заниматься досужими рассуждениями и разговорами, он должен обеспечивать себе, своей семье, своим согражданам эти потребности. Поэтому человек, включенный в практическую деятельность, с точки зрения Сократа (по крайней мере, в описании Платона), естественно, не мог и не имел склонности заниматься философствованиями. И только человек, который был совершенно не обременен ничем, имел досуг, и мог заниматься этим.

А кто мог относиться к таким людям, которые имеют досуг, кто мог заниматься философией в те времена? Это были дети, времяпрепровождение которых так и называлось — досуг или по-гречески «школа». Итак, этим могли заниматься дети, или некоторая часть детей, вполне подросших, чтобы в полной мере владеть языком, но еще не ставших взрослыми, чтобы обременять себя какими-то задачами, потребностями практической жизни. Другая группа населения древних Афин, которая имела досуг для того, чтобы заниматься такого рода рассуждениями и разговорами, — это, конечно же, аристократия, т.е. люди, на которых работали другие и которые имели достаточно всего для жизни, чтобы не иметь практических задач. Время от времени аристократию мобилизовывали на войну. Когда возникала угроза государству, они шли воевать, в перерывах между войнами они немного посвящали времени военным упражнениям, а все остальное время они были свободны и могли посвятить себя философствованию. И была еще одна категория людей в древних Афинах: это особого рода маргиналы, которые не были аристократами, поэтому не имели обеспечения своей жизни, но, тем не менее, имели настолько низкие потребности, что могли себе позволить не обременять себя добыванием хлеба насущного и т.д. Характерным представителем этой последней группы был не только сам Сократ, но и люди, которые попытались взять эту установку у Сократа в его жизни и возвели ее в принцип. Они называли себя киниками. Киниками — от места, где они собирались, Киносарг — собачье место. Их дразнили по названию этого места «собаками», и они со своеобразной гордостью приняли это название — кинос. И стали сами себя называть собаками. Типичным представителем этих киников был внучатый философ — ученик Антисфена, ученика Сократа — Диоген. Он сознательно ограничивал свои потребности до полного минимума, чтобы иметь досуг вести философские разговоры и заниматься философским размышлением. Вот эти три группы людей, которые в Афинах культивировали философию, философские разговоры, философское размышление. Но эти занятия философствованием, по сравнению с достойными практическими делами, считались глупыми. Глупыми, т.е. лишенными здравого смысла. Эта оценка относилась не к содержанию разговоров или интеллектуальным способностям говорящих, а к самому занятию.

Другое дело — специальная категория людей, которые назывались софистами. Они зародились в т.н. Великой Греции (это Сицилия и юг Италии, там, где сейчас Калабрия), затем распространились на ионийское побережье. Остатки тех греческих городов сейчас могут наблюдать все посещающие турецкие курорты туристы. Затем софисты появились в континентальной Греции на полуострове и в Афинах. В отличие от «досужих философов», софисты зарабатывали себе на жизнь, имитируя умные разговоры и рассуждения. Может быть, в силу отсутствия достаточного количества развлечений в Древней Греции, софистические упражнения пользовались определенной популярностью. Их приглашали точно так же, как и гетер, музыкантов, поэтов, на пиры богатых людей, где они занимали присутствующих своими умствованиями. Их занятие не считались глупыми, поскольку они так добывали себе хлеб насущный. Однако своими рассуждениями уже ко времени Сократа софисты очень сильно дискредитировали «мудрость», которую они демонстрировали в своих беседах. Настолько дискредитировали, что само упоминание софистов уже характеризовало человека как глупого. И эта характеристика уже относилась к содержанию рассуждений. Сократ, называя себя философом, стремился отделиться от софистов как от дискредитировавших суть и содержание философского разговора.

Помимо того, что у философии такие сложные и странные отношения со знанием и с практическим умом человека, у древнегреческих философов возникли «напряжения» и с мудростью. Может быть, сами по себе по отношению к мудрости они бы и не возникали, если бы мудрость не препятствовала вести философские беседы, философские разговоры. Если философский разговор, философское рассуждение разворачивается в области, где никто ничего не знает, то когда в этой компании появляется мудрец, то разговор не получается. Если никто ничего не знает, то в этом незнании участники философского разговора как бы равны. «Как бы» — потому что там есть определенное неравенство, но в данном контексте оно несущественно. Если в компанию затесался мудрец, то он точно не равен всем остальным. И тогда философский разговор из разговора одинаково незнающих темы рассуждения превращается в некое вещание мудреца на эту тему и слушание, внимание этому вещанию со стороны остальных присутствующих.

В этом смысле, то, что у нас сейчас с вами происходит, оно, конечно же, не является в полном смысле философским разговором, потому что оно напоминает софистическую ситуацию, когда один что-то вещает, а другие с конспектами что-то себе помечают. Не дай Бог, если вы то, что помечаете себе, потом выучите и будете использовать как знание [2]. Хотя, при всем этом, я в моем говорении вынужден апеллировать к некому знанию, без этого никак нельзя, но об этом я тоже чуть позже скажу.

Итак, у философа странные и натянутые отношения со знанием, странные и натянутые отношения с умом, здравым смыслом и странные и натянутые отношения с мудростью, которая, даже если происходит из откровения, интуиции, богатого жизненного опыта или еще чего-нибудь, мешает или препятствует ведению философского разговора и философского рассуждения, в силу неравенства участвующих в разговоре по отношению к теме разговора. Можно было бы разобрать последовательно, что происходило с этими натяжками и странностями отношения философии с тремя названными сущностями, и представить историю философии как разворачивание этих отношений. Однако сейчас я остановлюсь более подробно только на одном отношении: философский разговор и проблема знания и незнания.

Проблема знания — откуда оно берется, что оно означает, где у него границы и пределы — это достаточно старая тема рефлексии самой философии. Философия, так или иначе, постоянно должна была иметь дело со знанием. Здесь придется сделать небольшой экскурс в древнегреческую ситуацию философии. Я уже говорил о том, что Сократ был (по крайней мере, по преданию) первым человеком, который отказался от того, чтобы называться мудрецом, т.е. софистом. Но помимо софистов, с которыми Сократ не хотел иметь ничего общего, были еще мудрецы, к которым греки относились с почтением. По крайней мере, была такая традиция: считать, что греческая культура закладывалась, кроме всего прочего, еще и семью мудрецами. Среди каковых называлось 12-14 разных имен, но, тем не менее, сакральная цифра семь обозначала первую когорту людей, которые порождали греческую мудрость. Одним из этих мудрецов, которого, как правило, называют первым и, как правило, никогда не исключают из списка семи, был Фалес. Фалес — человек, по преданию, учившийся у представителей более древних культур. Как обычно рассказывается, он учился у египетских жрецов, у халдеев Вавилонии и у гимнософистов в Индии (кто такие гимнософисты, правда, никто не знает, но, тем не менее, он у них чему-то учился). Фалес был родоначальником, как потом это стали называть, ионийской или милетской школы философии, которая занималась физикой или природой, первоначалами вещей (фюзис — как природа вещей). Фалес, а затем и его последователи из милетской школы — Анаксимандр и Анаксимен — рассказывали, что в начале вещей, в природе вещей лежит некая одна субстанция. Среди этих субстанций могли называться вода, огонь и еще что-нибудь. Это порождало определенное знание, дальше последователи и ученики этих людей начинали рассуждать и всем рассказывать о том, что лежит в основе всего сущего. Анаксимандр, например, говорил об апейроне. Что такое апейрон, точно никто не знает, но, по крайней мере, про апейрон можно рассуждать. Такие рассуждения хоть в какой-то степени попадают в разряд философствования, потому что апейрон — это такая сущность, придуманная самим Анаксимандром, не ощущаема, не уловима, про нее можно рассуждать. Потом Левкипп с Демокритом придумали атом. Тоже никто не знает, что это такое, но, тем не менее, про это можно было рассуждать, и целый период философии об этом рассуждали.

Сократ отказался и от такого знания. Несмотря на то, что милетская школа во главе с Фалесом называется философской, но она философией на самом деле не является. Придуманная кем-то первопричина кладется в основу трансляции и дальше уже транслируется как знание. Потом, правда, приходит другой философ и опровергает это знание, но опровергает, не аргументируя, а просто выставляет вместо объявленной кем-то первопричины, или начала всех вещей, какую-то другую вещь.

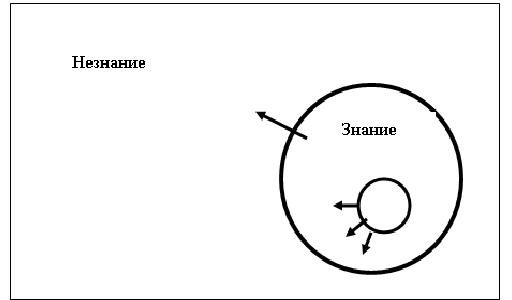

Сократ ничего этого не делал. И именно поэтому у нас есть все основания считать, что если уж мы рассуждаем про философию как таковую, то лучше начинать рассматривать это самое философствование с Сократа, а не с тех как бы философских школ, которые называют досократическими, в частности, школу милетских физиков. А уже с Сократа началась рефлексия знания. Одна из максим древнегреческих мудрецов звучала: «Я знаю, что я ничего не знаю». Сократ усомневал даже это. И поэтому он действительно занимался вещами, которые ему не были известны, он их не знал и вынужден был рефлектировать это незнание, задаваясь вопросами: Откуда берется знание? Где оно кончается? На чем оно базируется? Этими вопросами задавалось многое из того, о чем говорил и что делал Сократ. Это отразилось в методе и в самом выделении философских рассуждений от всех иных. Но все сказанное и сделанное не разрешило поставленных вопросов, и через 2000 лет Николай Кузанский снова вынужден был рассуждать так, как рассуждал и Сократ. Здесь я сразу перескочу целый ряд исторических этапов и буду говорить о Николае Кузанском, который в XV веке, еще в период господства схоластической философии, выдвинул категорию «незнания» и стал говорить о «знании о незнании», или об «ученом незнании». Он, собственно, и обозначил самым простейшим способом эту ситуацию, ограничив знание некой сферой (рис. 1). Он говорил о том, что каково бы ни было исходное, первоначальное знание, эта сфера постоянно расширяется и важна на самом деле граница знания и незнания. По мысли Кузанского, философ, а в последующем ученый, балансирует на этой границе и постоянно делает экскурсы в «незнание». Но для того чтобы заходить в эту сферу, зону «незнания», необходимо каким-то образом иметь карту, куда мы ходим, иметь «знание о незнании», знать, чего не знаешь. Собственно, только у Николая Кузанского появляется по отношению к этой первой странности философии хоть какая-то схема, хоть какой-то путеводитель.

Рис. 1. Ученое незнание

Что значит разговаривать философски, что значит философски рассуждать? Это рассуждать о том, что находится за границей сферы знания, попытаться, не имея знания, умозреть, что там за ней. Такого рода отношение к знанию долгое время, а может быть, и на протяжении всей истории философии, и фундировало, задавало то, чем занимаются философы: пытаются умом прозреть то, что находится за границей знания.

Обычно, рассуждения Кузанского (De docta ignorantia) вспоминают, обсуждая науку и становление научного метода, но это важно и для философии, может быть, для философии даже важнее. Для науки пределы знания, или знание о незнании, важны для того, чтобы искать и добывать знание. А для философии просто важна граница знаемого и незнаемого, философия устремлена в незнаемое не для того, чтобы из незнаемого сделать знание, а для того, чтобы не попадаться в сферу знаемого, чтобы постоянно быть на границе и устремляясь за эту границу. Именно это и есть дело философии — разговаривать и рассуждать на этой границе.

Здесь нужно было бы упомянуть еще одну линию, связанную с обсуждением странности отношения философии и знания. Это — агностицизм. Агностицизмом принято называть такую философскую установку, которая утверждает, что познание наше не только ограничено тем, что уже познано, что уже превращено в знание, но оно ограничено какой-то такой другой сферой, где лежит вообще непознаваемое. Т.е. до поры до времени мы можем расширять сферу знания как амебу, захватывать все большие и большие просторы того, что являлось незнанием раньше. Но есть нечто фундаментальное, принципиально недоступное знанию и познанию, к которому вообще нельзя приблизиться. Если философская установка Кузанского касалась только разграничения сферы знания и незнания, для того чтобы постоянно осуществлять экспансию в сферу незнания, то агностицизм кладет еще и другую границу (рис. 2).

Рис. 2. Незнание у агностиков

Знание, конечно, может расти, мы много чего можем узнать и познавать, но есть то, чего мы познать ни в коем случае не можем. Ну, например, рожденная в недрах схоластической философии, эта установка говорила о том, что невозможно познать волю Бога. Человеческому знанию невозможно приблизиться к абсолютному знанию, которое есть у Бога. Философский агностицизм XIX века уже был более, так сказать, примитивным. В качестве того, что не поддается познанию, выделялись, например, психофизическая и/или психофизиологическая проблемы. Это была тема достаточно многочисленных философских рассуждений, квазифилософских и квазинаучных спекуляций в XIX веке. Тогда говорилось, что мы не можем заглянуть в душу человека, поэтому то, что происходит в психическом мире других людей, закрыто от знания вообще.

Один из позитивистски мыслящих ученых XIX века Эмиль Дюбуа-Реймон, которого диалектические материалисты ругали агностиком, выступая на конгрессе естествоиспытателей и врачей в 1873 году, высказал очень забавный тезис: Ignoratio elenchi («Не знаем и никогда не узнаем»). После Эрнст Геккель написал об этом книгу «Мировые загадки». Мне сейчас не важно, что там за мировые загадки называли агностики XIX-XX веков, но я думаю, что именно в этой области компетентна философия — там, где мы ничего не знаем, а может быть, и никогда не узнаем. Но можем об этом поговорить и порассуждать. И, может быть, эти рассуждения чего-то стоят, может быть, в этом разговоре мы к чему-нибудь придем.

Затем эта проблематика, которая была задана еще Кузанским по отношению к ученому незнанию, вообще переходит в сферу науки и становится предметом научной методологии. И то, чем раньше с удовольствием и интересом занимались многие философы, перешла в область научной методологии и построения научных программ. «Ученое незнание», или «знание о незнании», стало способом, с помощью которого прозревается окружающая сферу знания область. Там прокладываются определенные маршруты и карты, и в эту сферу устремляется человеческая активность. Но активность уже не разговаривательная, как философия, не рассуждательная, а деятельная активность по освоению сферы незнания. Упомянутый выше Эрнст Геккель, прописывая мировые загадки, ставил задачу на познание и, фактически, сделал одну из первых научных программ, отрефлектированных научных программ, ориентирующих куда должна осуществляться экспансия знания. Потом уже в более поздние времена Карл Поппер описал этот путь, в своей четырехчастной схеме. Он говорил о сфере незнаемого как о проблеме. В грубом изложении, схема Поппера выглядит так: первоначальная проблема стимулирует выработку некоторых предварительных теорий или гипотез, затем идет наработка эмпирического, фактического материала под доказательство этих гипотез, потом наступает критическая фаза отношения к аргументативной части этих гипотез и после этого порождается новая проблема. Через эти процедуры само по себе освоение знания и превращение незнания в знание приобретает такую важную характеристику, как длительность.

Чуть ранее в категориях «проблемы» граница знания и незнания рассматривалась Николаем Гартманом в его апоретике. Гартман понимал, что балансирование на грани знания и незнания есть постоянное состояние философии. И собственно философия существует до тех пор, пока длится это балансирование на границе знания и незнания. Состояние балансирования, если оно сформулировано, мы можем называть проблемой или считать философской, научной или какой-то еще проблемой. Так, философия древних греков питалась разного рода проблемами, которые набросали несколько поколений софистов. Они придумали разные интеллектуальные «заморочки», которые называли апориями. И теми средствами, которыми располагала культура мышления Древней Греции, эти апории не могли быть разрешены. И пока люди не утрачивали интерес к их обсуждению, они находились в состоянии такого философского обсуждения. Так вот, Николай Гартман, рефлектируя эти вещи, задумал снабдить философию и науку специальными средствами работы с проблемами, средствами дления проблем и т.д. Поэтому выдвигал задачу построения специальной философской дисциплины — апоретики.

До поры до времени, люди, балансировавшие на границе знаемого и незнаемого, напрягались и могли заглянуть за эту границу и, тем самым, заглянув туда, превращали это в знаемое. Но само по себе это познавательное действие не разворачивалось. Оно было свернутым актом. Поэтому долгое время деятельность ученых была эзотерической, сакрализованной, когда предполагалось, что только гении, прозревая своим гениальным умом сферу незнаемого, получают это самое знание.

Ко времени Поппера развитая наука уже имела развертку этого действия в ряд процедур. То, что раньше выглядело каким-то единым актом: вот мы не знали, не знали, не знали, а вот я уже знаю и всем расскажу, — стало процедурой или деятельностью по приобретению знания. Она была определенным образом прописана, и эта длительность была осваиваема отдельными людьми или научными коллективами. Поэтому способ познания, зафиксированный методологией познания, не отменял балансирование на грани знания-незнания, а, фактически, его разворачивал. Балансирование расписывалось как некий порядок действий, и этот порядок действий следовало освоить и двигаться дальше, удерживаясь на границе между знаемым и незнаемым.

Вот очень краткий экскурс в то, как философы рефлектировали странность отношений между философией и знанием. В результате такого осмысления, эта странность как бы снимается в научном методе. В науке и научном мышлении этой странности нет. И в итоге философия оказывается в трудном положении, вплоть до того, что сами философы (некоторые из философов) предлагают отказаться от философствования как от чего-то особенного, сохраняющего эту странность, от спекулятивного метода [3]. Если же философия сохраняет свой специфический способ разговора-рассуждения и свои странные отношения со знанием, то необходимо произвести демаркацию, эмансипировать философию от науки, которая родилась внутри философии, а затем стала претендовать на то, чтобы ее (философию) заменить. Этой лекцией я как раз пытаюсь обозначить эту демаркационную линию, акцентируя внимание на том, что философия и философский разговор по-прежнему сохраняет свои странные отношения со знанием.

Как я уже говорил, взаимоотношения философствования, философского рассуждения, философского разговора с практическим умом тоже всегда беспокоили философов. По крайней мере, еще со времен Платона эта тема достаточно интенсивно обсуждалась. Но, так или иначе, обсуждаясь, она не выходила за рамки того, что формулировал, согласно Платону, Сократ: «Практический ум мешает философствованию». Практический — в любом смысле, даже в смысле эмпирического исследования, чувственно-эмпирического познания. По этому поводу известна схоластическая байка, которая приписывается разным философам. Я ее впервые услышал по отношению к Ансельму Кентерберийскому. Он со своим ученым приятелем рассуждал о том, чего не знает. В частности, они не знали, есть ли у крота зрение. Когда нефилософски настроенный монах предложил им живого крота, чтобы они посмотрели и перестали заниматься глупостями, то монах получил посохом от Ансельма Кентерберийского с приговариванием, что их интересует принципиальный крот и принципиальное зрение, а не эмпирический, практический крот, у которого это зрение может быть, а может не быть. Их, философов, это нисколько не волнует.

Эта байка очень хорошо иллюстрирует взаимоотношение философского разговора и философствующих рассуждателей и большую часть людей, которые к этому не склонны. Действительно, с точки зрения нормального садовника или монаха эти философы занимаются какими-то глупостями. Вместо того, чтобы посмотреть и проверить, они рассуждают и разговаривают на эту тему. Нужно сказать, что я, по большому счету, сильно симпатизирую этому садовнику, который предложил прекратить глупый разговор схоластов, потому что на самом деле это не философия. В данном случае, это была симуляция, но, тем не менее, они демонстрировали философскую установку. И садовнику, который вполне справедливо нашел способ получить практическое знание, они могли бы сказать, что зрение у крота не является философской проблемой, и поискать для своего разговора нечто иное.

Мы можем, собравшись любым составом людей (скажем, два человека, двадцать человек, двести человек), покрыть совместной своей памятью определенную зону знания. Мы что-то знаем все вместе. И, конечно же, эта маленькая зона, которую мы все вместе знаем, не сопоставима с той сферой знания, которая уже сегодня существует. Или «третьим миром», как его называл Поппер, миром знаний. Он существует. И мы можем пытаться говорить не о том, о чем мы сами знаем, а о том, чего мы не знаем. Но если мы говорим о том, чего мы не знаем, но это уже как знание существует где-то в книжках, вещах или еще где-нибудь, это — не философия. Это псевдофилософия, квазифилософия. Философия начинается только, там, где мы действительно выходим за границы знания.

А как же тогда быть с Сократом, который спрашивал, что такое красота? Ведь какое-то знание было у того, кто из очевидности рассказывал про то, что это такое?

Сократу было проще. Сократ жил в те годы, когда эстетику в афинских вузах не преподавали. Поэтому он апеллировал к обыденному сознанию, в котором знание очень тонко и поверхностно, минимально. На сегодняшний день, если вы выйдете на «рыночную площадь» (на Комаровский рынок, например) и начнете спрашивать у находящихся там людей, что такое красота, вы не начнете философствовать. Потому что для того, чтобы это спрашивать, нужно выйти в то место, где люди все знают про эстетику, проблематизировать представления о красоте можно только с ними.

Поэтому на самом деле сфера применимости философского разговора и философского рассуждения на сегодняшний день намного меньше, чем во времена Сократа. С одной стороны, она, конечно же, на самом деле широка, потому что чем дальше расширяется сфера знания, тем в большей степени мы выходим на незнание. Но, с другой стороны, чтобы туда добраться, нужно пройти путь, миновать всех тех профанов, незнающих чего-то в этой сфере знания, чтобы дойти до тех, которые что-то освоили, и начинать разговаривать там — на границе знания.

Поэтому количество людей, с которыми можно философствовать сегодня и в древние времена, принципиально разное. Даже не количество как таковое, а соотношение. Я говорил, что мне важна иллюзия знания, потому что большинство сегодняшних людей пребывают в этой самой иллюзии. Греческие собеседники Сократа институтов не кончали, их еще тогда не было, и каждый из них фактически покрывал то наличное знание человечества об тех вещах, о которых рассуждал Сократ. В этом смысле, почти любой житель Афин, если он не был дураком, был пригоден к философскому разговору. Сегодня это не так.

Само по себе балансирование на границе знания и незнания, конечно, не нужно. Именно поэтому философией не могут заниматься любые люди, которые просто стремятся к знанию. Но появляются ситуации, в которых мы оказываемся и которые требуют от нас каких-то решений, поступков, действий. А эти поступки, решения и действия никак не обеспечены знанием. Мы часто оказываемся в ситуации, когда мы чего-то не знаем и нам об этом надо говорить. Другого способа у нас нет. Человек — существо говорящее и рассуждающее; когда мы сталкиваемся с тем, чего не знаем, мы об этом говорим. Есть, правда, люди, которые даже и в этих ситуациях не говорят, они просто придумывают себе какой-то фантом и действуют, исходя из фантома. Или пытаются вместо фантома заимствовать прошлое знание из прошлых ситуаций.

Вернемся к отношениям философии и здравого смысла, или практического ума. Человек сталкивается с разного рода трудностями в своей жизни, своей деятельности, в том числе и с трудностями типа того, а как сделать это или то. У него возникают практические потребности. Надо накопить денег, чтобы купить квартиру, нужно выяснить, в какую школу отдавать ребенка, пришло время поступать в институт, нужно выяснить куда, чего и т.д. Для этого существует здравый смысл, практический ум. Он порождает целый ряд, скажем так, достойных, с точки зрения очень многих людей, затруднений и вопросов. Ставит перед нами разные задачи. И, решая эти задачи, мы напрягаем свой ум. А философия вот в этом месте ну совершенно никак нам помочь не может. Если вы спрашиваете у философа: «А в какой вуз мне подать документы и пойти учиться?», то философ скорее всего у вас спросит: «А зачем вообще учиться? Дают ли в высшем учебном заведении образование?». Вам вопросы такого размыслительного, рассуждательного порядка совершенно никак не помогут определиться с тем, куда поступать, где взять деньги и т.д. Поэтому для людей со здравым смыслом и умом такого рода философские рассуждения и философские разговоры кажутся бессмысленными. А употреблять ум надо для решения достойных задач.

С развитием общественных отношений целый ряд философов начал пересматривать эти установки. Рассуждение ради рассуждения, разговор о незнаемом как способ ответа человека на столкновение с незнаемым стали рассматриваться как устаревшее неактуальное занятие. Философия должна была быть обращена на пользу дела, утилизирована определенным образом. Первым к людям такого рода я бы отнес Томаса Рида — шотландского священника, который, живя в прагматичной протестантской Шотландии, вполне в духе капитализма попытался направить философию в практическое русло. Он был родоначальником шотландской школы философии здравого смысла. Успехов за этой школой особых не числится, но своеобразных продолжателей у этой школы потом было немало. К ним можно отнести утилитаристов с Иеремией Бентамом, почти весь прагматизм, инструментализм и многие течения позитивизма. Я бы отнес к этому типу и большую часть советской философии. И, наверное, наиболее яркой фигурой в этом отношении может быть Маркс, который в «Тезисах о Фейербахе» ставил для философов задачу преобразовывать мир. Это тоже ограничение философии рассуждающей, разговаривающей — постановка перед ней практической задачи. Тогда философия как таковая начинает рассматриваться как занятие недостойное. В свою очередь, ответвления или, скажем так, инобытие философии (как, например, методология истории или методология социального действия, или методология еще чего-нибудь) начинают рассматриваться как достойные занятия, приносящие людям пользу.

Философия же пытается постоянно вырваться из этих прагматических рамок и, несмотря на все попытки ее туда заключить, она всякий раз оттуда выскальзывает в зону без-умия.

Итак, философ должен учиться обходиться без знания, без мудрости, без ума и здравого смысла. Научившись этому, он получит доступ к мышлению. Но придется смириться с тем, что люди, пребывающие в иллюзии знания, мудрецы и поклонники мудрости, трезво- и здравомыслящие будут относиться к нему, как к ума-лишенному, говорящему о том, чего не знает, рассуждающему о том, что находится за пределами здравого смысла.

Но какова цена моего мнения относительно того, что есть философия? Кто может и правомочен судить о том, что есть философия? Кто может посчитать нечто философией или нефилософией?

Право судить об ошибках

За три тысячелетия философия накопила так много рассуждений и так много записанных разговоров, что знать это все просто невозможно. Никому, а значит, и мне тоже. Почему же я могу позволить себе «Введение в философию»? Что может мне дать такое право?

Действительно, нет ни одного человека, который мог бы сказать — вот так, безусловно, — что он знает философию или то, что он говорит, и есть философия. Но несколько таких людей в истории философии встречается. При этом за некоторыми из этих людей даже человечество готово признать такое право. Например, такое право признается за Гегелем. Такое право признается за Кантом. Я уж не говорю о том, что философ как имя нарицательное, ставшее именем собственным, было закреплено за определенным человеком — за Аристотелем. И на протяжении более тысячи лет, когда произносилось имя собственное «Философ», все знали, о ком идет речь. Речь шла об Аристотеле.

Но еще больше людей в истории принимали на себя такое окаянство, такую наглость — говорить о философии и за философию. Я думаю, что если сегодня пойти по Минску и поискать, то вы обнаружите, что в соответствии с «классификатором профессий» здесь очень много философов. Они даже трудоустроены соответствующим образом и работают на ставках философов. Спрашивается, могут ли они говорить от имени философии и рассказывать философию? Моя точка зрения на этот счет очень проста: философом нельзя работать, философа нельзя назначить. Но, вообще, кто-то должен преподавать философию? Должен. Философия — часть культуры, поэтому кто-то должен рассказывать о ней студентам. Но это не означает, что если человек преподает философию, то он философ в том же самом смысле, как человек преподающий математику или литературу — математик или литератор.

Но я объявляю лекции по введению в философию. И вопрос о правомочности моего говорения о философии встает достаточно остро. Почему я могу говорить о философии? Есть одна мысль, принимая которую всерьез можно обрести такое право. Эту мысль я вычитал у Маркса в «Тезисах о Фейербахе»: «Ошибка всех предшествующих философов...»! Собственно, это всё. Обычно, суть этого тезиса находят в продолжении этой фразы, но я сейчас остановлюсь именно на этом. Этого достаточно, чтобы начать рассуждать философски. Формулировка того, что все предшествующие философы ошибались, открывает путь к философскому говорению и рассуждению. И никак иначе. Если кто-то из предшествующих философов не ошибался, значит, следует пересказывать его мысли и идеи, т.е. репродуцировать знание. Но там, где есть знание, незачем рассуждать и разговаривать в философской манере. Существует множество тех, кто пересказывает то, что сказал тот или иной философ предшествующих времен. Перефразируя Гераклита, можно сказать, что пересказ рассуждений другого философа философии не научает.

Если я, по какому-то стечению обстоятельств или по какой-то приобретенной наглости, выхожу в эту точку и говорю: все, кто философствовал до меня, ошибались, а я вам сейчас скажу нечто иное — только это дает мне право и является основанием начала философского говорения, философского рассуждения. Вот эта мысль — очень простая для произнесения и, как мне кажется, очень трудная для понимания — задает для меня легитимацию говорения философии.

Философ — это такая уникальная фигура и возникает она в кратковременной такой ситуации. Возникает она тогда, когда провозглашается некая гипотеза, некая идея, из которой вытекает, что все предшествующие идеи и заявления про это были ошибочны. Соответственно, я думаю, что у каждого из известных в истории философов таких ситуаций в жизни было очень мало. А может быть, вообще, на любого философа достаточно одной такой ситуации.

В этом смысле, парадигма всей философии задается тремя поколениями первых греческих философов. Сократ провозгласил себя не мудрецом, но любителем мудрости. Затем один из его учеников, или тех людей, кто его наслушался и был «развращен», — Платон — стал признанным в мире философом. И поскольку Сократ сам ничего не писал, то Платон от его лица заявлял, что все предшествующие — физики, софисты и т.д. — ошибались. Потом появился человек, который считал себя учеником Платона, и заявил, что Платон, конечно же, ошибался. А раз ошибался Платон, то и все ошибались вместе с Платоном. И за ним закрепилось слово «Философ» как имя собственное.

Философ — это тот, кто говорит и рассуждает от своего времени, когда все предшествующие философствования уже недействительны. Он рассуждает от своего времени, своей эпохи и за свое время, за свою эпоху. Философ должен быть очень чувствителен ко всему, что протаскивается из предшествующих эпох в его эпоху, и должен быть настороже, чтобы демагогия и банальности прошлого не забивали белым или наведенным шумом разговор и рассуждение от имени современной эпохи. Это очень трудная задача. Приблизиться к ее решению удается единицам, иногда просто одному-единственному обитателю эпохи. И он тогда обрекается на полное одиночество в своем настоящем. Это бы еще ничего, что в настоящем! Но и в будущем тоже. Потому что, как только наступит будущее, придет другой философ и скажет, как всегда и как обычно, что все предшествующие философы ошибались, включая того единственного, кто говорил и рассуждал от своей эпохи, может быть и справедливо, но в полном одиночестве.

Счастье философа в учениках, если находится хотя бы несколько человек, способных его понять — то он уже не одинок. Он уже может разговаривать. Это очень важно для философа — разговаривать. Рассуждать не разговаривая — балансировать на грани безумия, даже за гранью. Если философу не с кем разговаривать — он утрачивает способность рассуждать. И если ему удается при этом не сойти с ума, то он превращается в мудреца, а мудрец — это инобытие философа. Это конец философии. Поэтому наличие учеников — это неполное или несовершенное счастье, это иллюзия счастья философа. Полноценное счастье философа возможно тогда и только тогда, когда кто-то из его учеников становится философом наступающей эпохи. Тогда и только тогда философия живет и длится, она пронизывает эпохи и времена, она связывает собой эпохи и времена. Связывает пролонгированным разговором и рассуждением.

Но здесь перед философом встает новая проблема, новое препятствие: это любовь или почтение младшего к старшему, ученика к учителю. Философом может стать тот и только тот, кто однажды сказав: «Все предшествующие философы ошибались...», сможет добавить: «И мой уважаемый учитель не составляет исключения». У философа странные отношения с любовью и почтительностью. Если он презрел знание, мудрость, ум и здравый смысл — как мало ему осталось! Так он еще должен быть готов презреть любовь и почтительность.

Но здесь мы попадаем еще в одну сферу, которую стоило бы обсудить. Это сфера взаимоотношений учителя и ученика вот в такого рода вещах, балансирующих на грани знаемого и незнаемого, и балансирующих на грани необходимости начинать разговаривать, не зная, и рассуждать о том, чего не знаем. И вот это отношение между учителем и учеником — оно достаточно проблематично. Потому что существуют философские школы, в которых задается определенный подход, задается определенный тип знания, и дальше он начинает развиваться, транслироваться и т.д. Так вот, я утверждаю: если строго относится к тем тезисам, которые я заявляю, то ни один последователь философа философом быть не может. По определению. Когда Маркс провозгласил относительность знания и то, что каждое знание определенным образом фундировано временем, эпохой и т.д., а последующие марксисты никак не проблематизировали и не опровергали знание, порожденное Марксом, то во всем марксизме не было больше ни одного философа. Они просто не выходили на границу, достигнутую самим Марксом. А это значит, что философия как область, как специфический род занятий в принципе не транслируема.

Философом, наверное, можно стать, но никто не может научить другого философа. Можно научить знаниям, стереотипам, способам размышления, еще чему-нибудь, чем владеешь сам. И, в зависимости от способностей ученика, это достигается в большей или меньшей степени. Но это не порождает нового философа.

Почему я могу объявить курс лекций или цикл докладов «Введение в философию»? Только потому, что я в какой-то момент времени могу сказать, что все предшествующие философы ошибались. И только так я могу попасть в сферу философского разговора. Но этот тезис без указания на саму ошибку есть большая ложь и даже злодейство.

И если я на сегодняшний день с полным правом могу заявить, что все предшествующие философы, а также ученые (психологи, педагоги, физики) вместе взятые ошибались в своих представлениях о мышлении, то я могу заявить об этом, фактически, повторяя слова Учителя (Георгия Петровича Щедровицкого). Чтобы я с некоторой долей правомерности мог заниматься философским разговором и философских рассуждением, я должен сказать, что и мой учитель ошибался. Иначе, если я скажу: все предшествующие философы, за исключением Георгия Петровича (ГП) Щедровицкого, ошибались, то я сам не попадаю в сферу философствования.

Итак, все предшествующие философы ошибались! В чем? В том, что думали, что человек разумный мыслит, или что мышление присуще индивидуальному человеку разумному. Они ошибались в этом даже тогда, когда полагали мышление внеположенной человеку субстанцией. Они ошибались также и тогда, когда полагали, что индивидуальный человек не имеет отношения к мышлению. Меньше всех ошибался в этом Георгий Петрович Щедровицкий. Но ошибался и он, полагая себя мыслящим, как Декарт. Все предшествующие философы думали, что они мыслят.

ГП первым стал рассматривать мышление как деятельность. До него мышление рассматривали как психический процесс или функцию сознания, как комбинирование или ассоциирование идей.

ГП первым стал говорить о технологии мышления, о том, что требует разделения труда. До него речь могла идти об алгоритмах, правилах вывода, о том, что осваивается и присваивается отдельным человеком.

ГП первым ввел представление о коллективной мыследеятельности.

Даже если ГП не был первым, кто сформулировал эти положения о мышлении, он первым понял значение всего этого.

ГП, не будучи автором и изобретателем системного подхода, понял его значение, роль и место в современном мышление. Понял, как системный подход меняет место математики, логики и, особенно, онтологии в мышлении.

ГП первым перестал мыслить индивидуально, а создал машину мышления, и мыслил посредством ее и в ее составе.

Мне очень трудно представить себе, в чем же ошибался ГП, и ошибался ли вообще. У меня есть только некоторые смутные догадки про это. Например, это касается роли и места игры, как недеятельности в понимании мышления. Роли и места диалога. А также всего, что связано с индивидуальностью (не индивидом, а именно индивидуальностью) и, может быть, с прагматикой мышления.

Но, однако, все мои последующие годы рассуждений после смерти ГП, приводят меня к тому, что некоторых вещей он недооценивал. И у меня есть некоторая надежда, что в том числе и в цикле этих лекций, или в цикле докладов, я лучше сформулирую и сам пойму то, что меня в беспокоит, мои смутные догадки. А беспокоит меня онтологизация мышления как деятельности, или введение категории мыследеятельности, и, в этом смысле, онтологические проблемы, которые в связи с этим возникают (в частности, проблемы игры, находящейся за пределами онтологической деятельности). Еще меня беспокоит все, что не понято до конца в «индивидуальности».

Об основном вопросе философии

Я уже говорил, что философию я не знаю. Философия — это такая вещь, которая за три без малого тысячелетия своего существования накопила столько ходов рассуждений, столько всяких знаний, что вообще очень трудно выбраться за эти пределы и не повторяться. Насколько я знаю, среди людей эрудированных в философии, стоит о чем-то заговорить, они сразу обнаружат, что про это уже кто-то говорил, и гораздо лучше, что все это уже написано и на самом деле обстоит совершенно иначе. Мы находимся в мире, где очень трудно найти что-то, про что еще никто не высказался, что-то, что не было бы оспорено и не высказано нечто противоположное, развивающее, дополняющее и т.д., и т.д. Но, тем не менее, сохраняется такая иллюзия, что существует некая философия, как дисциплина, наподобие, например, физики или биологии. Вы заканчиваете вуз и получаете документ, где обозначено, что у вас такие-то оценки — по физкультуре, по математике, ну и по философии. А раз ставятся оценки, значит, вообще есть некоторая цельность. Есть такие вещи, как, скажем, проблемы в физике или в какой-то другой науке, какие-то разворачивающиеся последовательно знания, которые можно проследить от момента возникновения и к сегодняшнему дню. Я говорю: по отношению к философии это не так. Это не так и по отношению к «основному вопросу философии», который якобы решается всеми философами: из рук в руки передаются ошметки решения, чтобы последующие поколения решали это дальше и дальше.

Но дело в том, что философия — еще раз, возвращаясь к тому, что я уже говорил, — это разговор и рассуждение о том, о чем нельзя не говорить и не рассуждать, о том, чего требует время, ситуация, в которой мы оказались. Поэтому, если уж и говорить об основном вопросе философии, то он — этот основной вопрос — имеет ограничения, временные и пространственные. Разные философии задают разные «основные вопросы». И эти вопросы существуют с точностью до времени или до эпохи, которая вынуждает определенных людей рассуждать и разговаривать на эту тему. В этом смысле, философский разговор и философское рассуждение не произвольны, они связаны с необходимостью, а эта необходимость, в свою очередь, связана с вызовами, если хотите, с необходимостью задаваемыми временем. Поэтому, в Беларуси в начале XXI века философствовать можно только по узкому кругу вопросов. И этот узкий круг вопросов, а может быть, в пределе даже один вопрос, должен быть сформулирован, обозначен. И он является, не основным, а просто философским вопросом. Можно сколько угодно рассуждать о существовании или несуществовании, реальности или нереальности универсалий. Сколько угодно можно рассуждать, существует ли внешний мир, познаваем ли он и т.д. — и это всё не будет философия. Это будет квазифилософствование, имитирующее философские рассуждения того времени или той ситуации, в которой это было актуально.

Здесь и сейчас, в Беларуси начала XXI века, можно рассуждать философски только об определенном круге вопросов, об определенном круге тем. Этот вопрос — основной или сегодняшний философский вопрос — я пытался ставить, когда только приехал в Беларусь. Я приехал и обнаружил, что, во-первых, всё, что я знаю, здесь не работает. Страна такая, что все мои знания не годятся. Поэтому в год своего переезда на постоянное место жительство в Беларусь я обозначил Беларусь как философскую и методологическую проблему [4]. Но тогда было далеко до формулировок. Хотя кое-что там уже были заложено и сформулировано, и я надеюсь, что когда-нибудь кто-нибудь из вас прочтет этот текст через эту призму — основного вопроса для философствования.

Но при этом я говорю: бессмысленно рассуждать о Беларуси как таковой. Есть такая история про Бернара Клервосского, который, едучи из Парижа в Рим по делам, связанным с очередным конфликтом между папой и императором, отвлекся от своих размышлений и вдруг увидел, что все его сопровождающие активно что-то обсуждают. Глаза горят, интонации заинтересованные. Он спрашивает: «Что вы обсуждаете?». «Да вот, — говорят, — мы ведь недавно проехали Женевское озеро, и оно произвело на нас такое впечатление, что мы уже много часов его обсуждаем». «И что, — сказал Бернар, — вот эта сиюминутная природная вещь достойна того, чтобы это обсуждать?». Так вот Беларусь как таковая, исходя из философских задач, сродни красотам Женевского озера, которое мы проехали и миновали. Да, Беларусь должна быть сформулирована в начале XXI века (или еще в конце XX века) как философская проблема — для того чтобы о ней можно было рассуждать и говорить, потому что в противном случае говорить вообще не о чем. Но, с другой стороны, сама Беларусь, как проходящее и мимолетное явление посюстороннего мира не может стать темой и предметом философского размышления. Поэтому я буду говорить, конечно же, о Беларуси, но, собственно, темой моего философского разговора и рассуждения на этот цикл докладов будут вот эти две вещи: мышление и индивидуальность. И вот относительно сочетания мышления и индивидуальности я мог бы говорить и о некоторых ошибках Георгия Петровича Щедровицкого, которые были им неосознанны, не разработаны, и это приводило к целому ряду ошибочных действий и построений.

Что означает в данном случае мышление и индивидуальность? Дело в том, что мышление до ГП рассматривалось постоянно неправильно. И часть лекций у меня будет посвящена истории становления категории мышления, искусственному интеллекту, машинам и технологиям мышления и т.д. Но, в отличие от машин и воспроизводящейся техники, в мышлении мы имеем дело с неповторимостью. Принципиальной неповторимостью. Так же, как мы говорили про незнание: это незнание не у кого-то, одного человека или группы людей, а принципиальное незнание. Точно так же мы говорим про неповторимость в мышлении. Мышление для своего производства, для своего функционирования требует принципиальной невоспроизводимости и неповторимости ситуации. Это противоречит многим представлениям про технологии, машины, интеллект, культуру, науку и т.д., и, в этом смысле, индивидуальность становиться одной из необходимых характеристик того вопроса, который сегодня с необходимостью требует философского разговора и философского размышления. Причем важна именно индивидуальность, а не индивид, не личность. Именно индивидуальность, основной характеристикой которой является неповторимость. Индивидуальными бывают ситуации, ходы, действия и личности, но не каждая личность индивидуальна.

И вот, заканчивая сегодняшний доклад, я еще раз повторяю эти темы. На протяжении десяти докладов, или лекций, я буду разворачивать свои представления о том, как это происходило в истории на базе этих двух категорий: мышление и индивидуальность.

- Строго говоря, установка на незнание выводит не только в сферу или область философствования, но и в сферу науки и научной деятельности. О науке речь пойдет ниже, сейчас же достаточно того, что в этом наука и философия когда-то были неразличимы. Принципиальное различие науки и философии заключается в подходе к незнанию, в методе. Философия базируется на спекулятивном методе, а наука на позитивном. Или иначе: философ рассуждает и разговаривает о незнаемом и непознанном, а ученый познает непознанное в позитивном опыте, верифицируя то, что ранее было непознанным, как познанное. Долгое время позитивный метод противопоставлялся спекулятивному как устаревшему, как негативному такому, которого следует избегать в познании. Такое отношение исходило из предположения, что возможно полностью заменить философию наукой, оставить спекулятивный метод в прошлом и руководствоваться только позитивным. До сих пор многими разделяется такой взгляд (позитивизм, сциентизм) на познание, на философию и науку. Однако после того, как Карл Поппер сформулировал методологический принцип фальсификации и фальсифицируемость знания, а не его верификация, стало главным критерием научности, философия нашлось новое место и в научной деятельности.

- За века и тысячелетия своего существования философия накопила множество знаний. Но знаний чего? Знаний о чем? Что такое философское знание, в чем его отличие от других типов знания и чего стоит философское знание, следовало бы говорить специально. Оно требует специального отношения. Научное знание и научные книги живут в истории не так как философское знание и философские книги. Книги философов переиздаются и читаются, а научные книги остаются в прошлом. Но научное знание переходит в другие книги, и мы получаем научное знание не из первоисточников, а из пересказов. Для научного знания важен результат, вывод, это и транслируется. С философскими книгами несколько иное обращение. Важен способ рассуждения, а не сам вывод, к которому в результате рассуждения приходят.

- См. сноску 1.

- См.: Мацкевич В. Думать Беларусь // Культурная политика, № 0, 1994.

Смотрите также:

Другие публикации

-

Владимир Мацкевич: Гражданское общество. Часть 10.3

Еще несколько добавлений про сети и сетевое общество.

-

Владимир Мацкевич: Гражданское общество. Часть 10.2

Сетевое общество и сетевая коммуникация уже давно в центре внимания культурологов и политологов. Сейчас эта тема обсуждается в связке с интернетом и таким интернет-явлением, как социальные сети.

-

Владимир Мацкевич: Гражданское общество. Часть 10.1

Доступно ли гражданское общество непосредственному наблюдению? Как его можно увидеть, зафиксировать, измерить?

-

Владимир Мацкевич: Гражданское общество. Часть 9.2

Мужество иметь собственное мнение, о котором я говорил в предыдущем фрагменте, ничего не стоит без истинности этого мнения.

Комментарии и дискуссии

Уводзіны ў філасофію Уладзіміра Мацкевіча. Серыя размоў (Аўдыё)

Размова шаснаццатая — пра тое, як адказваюць тэалогія, навука і філасофія на кантаўскія пытанні: «Што я магу ведаць?», «Што мушу рабіць?» і «На што магу спадзявацца?»